艾灸为什么能止痛?科学家揭示4个“底层逻辑”!

疼痛,作为每个人一生中最早且最为频繁的内在主观感受,早已引发全球的高度关注。世界疼痛大会更是将疼痛列为继呼吸、脉搏、体温和血压之后的“人类第5大生命指征”,足见其在生命健康领域的重要地位。

然而,长期以来,人们对疼痛的认识存在较大局限性,普遍认为疼痛仅仅是疾病的症状。实际上,疼痛远不止于此,它还可能是一种被严重忽视的疾病。

在日常生活中,很多人面对疼痛的第一反应便是服用止痛药。虽然药物能在一定程度上减轻甚至消除疼痛,但往往过不了多久,疼痛便会再次发作,形成反复困扰的恶性循环。

从中医的视角来看,疼痛的本质可凝练为一句话“经络不通,气血受阻”。这就好比家中的水管被淤泥堵塞,水流无法顺畅通过,水管内的压力便会增大。同理,当身体的“气血管道”出现堵塞时,便会以疼痛的形式发出警报,提醒我们身体出现了问题。

面对疼痛这一难题,两千多年前的《黄帝内经》为我们提供了一种古老而有效的解决方案“药之不及,针之不到,必须灸之。”这句话,无疑是对艾灸价值最直接、最深刻的注解,当药物无法精准到达病所,针刺难以发挥预期效果时,艾灸便成为了不可或缺的选择。

为何艾灸具有如此独特的优势呢?这还要从药物、针刺和艾灸各自的作用机制说起。 / 面对疼痛,艾灸为何能成为唯一有效选择 /

药物进入人体后,需要经过胃的分解,再由脾转化为后天能量供体内使用。在这个过程中,身体原本的能量会被消耗。

而针刺则是通过调动元气来疏通经脉,当针进入人体后,元气会自动识别到异物并前去疏导,从而达到疏通经络的目的。但这一过程同样会消耗元气。

相比之下,艾灸则如同用高压水流冲击堵塞的管道,不仅能有效疏通,还能在疏通后补充水流(能量),为身体增添能量,实现疏通经络与补充能量的双重效果,可谓一举两得。

据《黄帝内经》记载,中医的治疗方法可划分为五个部分,即针、灸、药、砭石和推拿。后世逐渐形成了共识,认为针、灸和药是中医的三大主要支柱。在这三者中,艾灸的发展历史最为悠久,可追溯至人类掌握火的时代,那时它被称为灸法。

当时,我们的祖先在烘烤食物、取暖的过程中,意外发现被火轻微灼伤后,原本的疼痛或不适会得到缓解甚至消失。

于是,他们开始尝试用火烧灼的方式缓解更多的病痛。随着对火的认识不断加深,人们开始有意识地挑选适合作用于体表的燃烧材料。艾草因其易燃、烟雾少、气味芳香等特性,逐渐成为主流的灸材。

直至今日,现代科学研究更是逐步揭示了艾灸的作用机制,其缓解疼痛的效果也得到了科学验证。

/ 4个原因证实艾灸的止痛机制 /

温热效应与疼痛调节

在艾灸过程中,艾草燃烧产生的热量传递至皮肤表面,形成温热刺激。

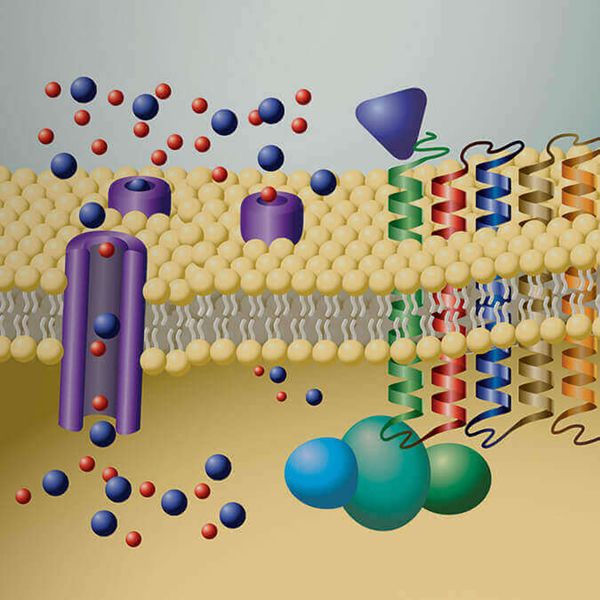

要知道,人体皮肤和组织中分布着一类对温度极为敏感的 TRP 通道蛋白,它们广泛存在于神经末梢,承担着探测外界温度变化并参与疼痛信号传递的重要职责。

当艾灸产生的热能达到特定阈值时,TRPV1 通道的结构会发生改变,这一改变促使钙离子流入神经细胞。钙离子的流动如同触发了一系列连锁反应,首先会引起局部血管扩张,加速血液流动,进而有效缓解肌肉紧张状态。

与此同时,这一过程还能干扰疼痛信号向大脑的传递,最终实现缓解疼痛的效果。

内源性镇痛物质的释放

艾灸的温热刺激并非仅仅作用于皮肤表面,如上文所说还可以通过神经传导,激活人体自身的镇痛系统。

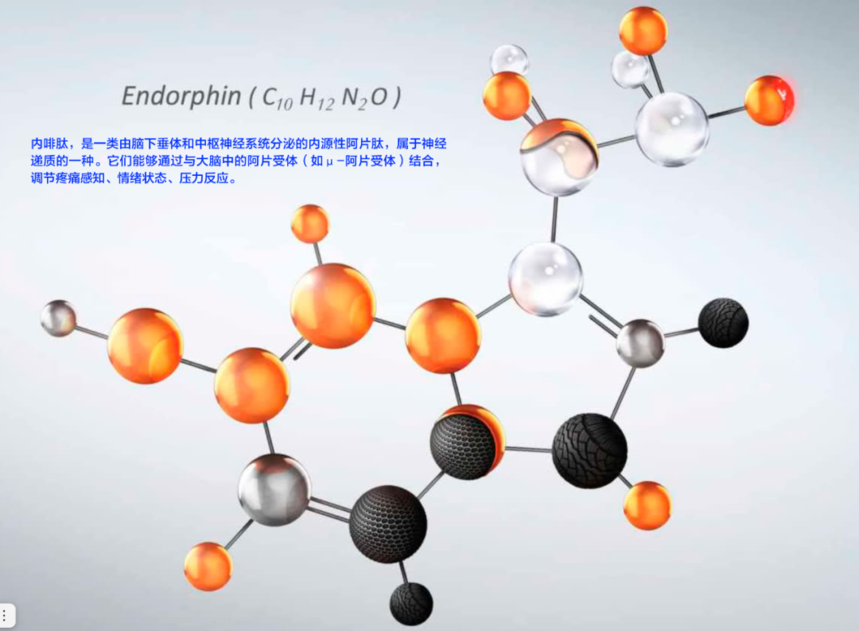

尤其是当持续的热刺激作用传递至中枢神经系统时,会触发脑部和脊髓特定区域合成内源性阿片肽,这类物质堪称人体自然产生的“镇痛分子”。

这是因为内源性阿片肽在与神经细胞表面的阿片受体结合后,就会发挥双重作用:既能阻断痛觉信号向大脑皮层的传递路径,让疼痛信息无法顺利抵达“指挥中心”;又能抑制痛觉神经的过度兴奋,避免神经细胞“过度反应”。

这种机制独特之处在于,它不依赖外部药物,而是通过促进人体自身分泌β - 内啡肽、脑啡肽等物质来实现镇痛,体现了人体自我调节的强大能力。

抗炎作用

事实上,慢性疼痛还常与炎症反应密切相关。

据现代科学研究显示,艾叶具有多种药理活性,包括抑菌、抗炎、抗氧化、镇痛以及免疫调节作用等。这些活性主要归功于艾叶中挥发油、酚酸以及黄酮类成分的共同作用。

在艾灸时,这些有效成分通过皮肤吸收进入体内,发挥抗炎功效,从而防止炎症反应“失控”;同时还能促进抗炎因子的分泌,增强机体的抗炎能力。这种双重调节作用会减少炎症介质对神经末梢的刺激,从而降低了神经敏感化程度,进而有效缓解因炎症持续存在而加重的疼痛问题。

调节自主神经系统

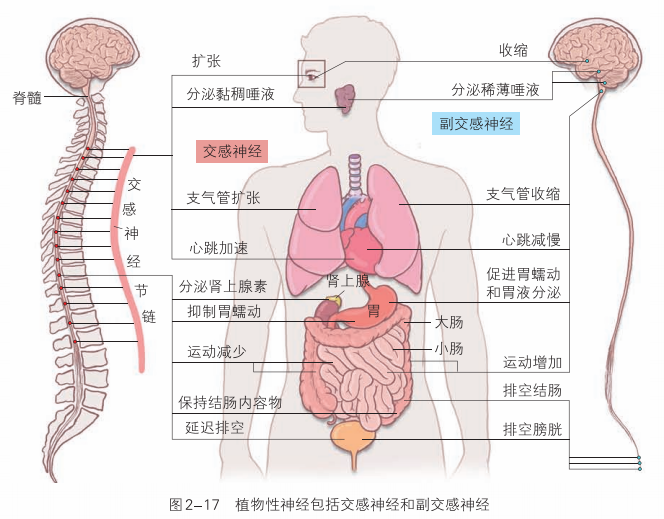

艾灸的温热刺激还能够调节自主神经系统平衡。

要是人体处于疼痛应激状态,交感神经往往会过度兴奋,导致肌肉紧张、局部缺血等一系列问题,形成“疼痛 - 紧张”的恶性循环。

而艾灸的持续热作用能够激活副交感神经优势,使血管舒张、心率减缓,改善组织供氧状况。

这种调控打破了“疼痛 - 紧张”的恶性循环,降低了痛觉神经敏感性。与此同时,艾灸对特定穴位的刺激还能增强下丘脑对自主神经的整合功能,使人体从防御性应激模式切换至修复状态,通过神经内分泌网络的整体协调实现长效镇痛。

综上所述,艾灸的镇痛机制其在现代科学视角下逐渐清晰:通过温热激活神经通道、激发自身镇痛物质、调节炎症反应及自主神经平衡等多途径协同作用,为我们提供了一种自然、有效的疼痛缓解途径。

但需要提醒大家注意的是,艾灸时需要把控好时间和灸量,根据个体差异进行科学调节,才能让艾灸安全地作用于人体,避免因操作不当适得其反。

每个人对热的敏感度不同,老人、儿童或皮肤敏感者需酌情减少施灸时长和灸量。施灸后若仅出现局部轻微红晕属于正常现象,但若发生持续性剧烈疼痛或其他异常症状,应立即停止艾灸并联系专业人士,及时进行处理。

总之,艾灸,以其独特而多元的止痛机制,让我们了解在面对疼痛时,除了依赖药物与针刺,还有更为温和、持久且源自人体自身的解决之道。这份古老智慧的传承,不仅是对身体疾痛的关怀,更是对生命整体平衡与和谐的追求。在未来的健康之路上,愿我们都能善用艾灸之力,以科学为引,以自然为伴,让身心在温暖与调和中重归宁静与康健。

来源:艾益生

编辑:金文婕

审核:王仕伟

推荐

-

-

QQ空间

-

新浪微博

-

人人网

-

豆瓣